扬州市十大民俗文化

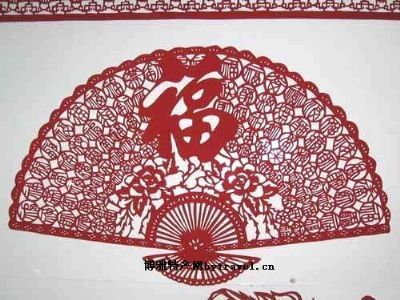

1、扬州剪纸

扬州是我国剪纸流行最早的地区之一。隋炀帝三下扬州,广筑离宫别馆,恣意游乐。每到冬天,园苑中花树凋零,池水结冰,炀帝游兴不减,令宫女们仿照民间剪纸,用彩锦剪为花叶,点缀枝条,挂于树上,同时剪成荷花、菱芰、藕芡等物,去掉池中冰块,逐一布置水上,如同春夏之交艳丽景色,以赏心悦目。这反映了扬州剪纸的源远流长。唐代,扬州已有剪纸迎春的风俗。立春之日,民间剪纸为花,又剪为春蝶、春钱、春胜,“或悬于佳人之首,或缀于花下”,相观以为乐。剪纸还有一些特别用途,民间剪纸人、纸马及纸钱等,用来祭奠鬼神。大诗人杜甫写有“暖汤濯我足,剪纸招吾魂”诗句,即谓此。1980年春,扬州各界迎接“鉴真大师像”回故乡“探亲”,剪纸艺人作了《鉴真大和尚》剪纸,赵朴初先生为之写《忆江南》词一首,有“明目满城歌过海,神工剪纸与招魂”之……[详细]

2、扬州清曲

扬州清曲是在明清时期流行于扬州一带的俗曲和小调基础上发展形成的曲艺唱曲形式,又名“广陵清曲”、“维扬清曲”,俗称“小唱”或“唱小曲”,主要流行于江苏省的扬州、镇江和上海等地,用扬州方音表演。它在清代初期即已形成。传统的表演形式为一二人至八九人分持琵琶、三弦、月琴、四胡、二胡、扬琴由及檀板、碟子、酒杯等自行伴奏坐唱,走上高台后大多由5人分持琵琶、三弦、二胡、四胡和扬琴自行伴奏坐唱。唱腔曲调为各类曲牌,早期主要用【劈破玉】、【银纽丝】、【四大景】、【倒扳桨】、【叠落金钱】、【吉祥草】、【满江红】、【湘江浪】等,后来主要用【软平】、【骊调】、【南调】、【波扬】、【春调】、【补缸】、【鲜花调】、【扬子调】、【杨柳青】、【雪拥蓝关】等。节目分为采用单支曲牌演唱的“单片子”和两支以上曲牌连缀或联套演唱的……[详细]

3、富春茶社

富春茶社是一座闻名中外的老店。1885年始为富春花局,由茶座起家,历经百年,形成了花、茶、点、菜、结合,色、香、味、形俱佳,闲、静、雅、适取胜的特色。它是淮阳点菜的正宗代表。为适应海内外宾客的需求,近年来富春茶社进行了更新改造。继“春江”“醉月”餐厅建成后,“淮扬第一楼”融中国传统的古典亭楼建筑艺术和现代化装饰于一体,点缀以清新雅致的假山、喷泉。餐厅内红木桌椅、漆器桌椅古色古香,舒适典雅。楼内花卉盆景,争芳斗艳。置身其中宴饮小酌,心旷神怡茶社历史富春茶社本来并不是茶馆,而是一家“花局”。清代末年,古城扬州“千家养女先教曲,十里栽花算种田”的遗风依然盛行,1885年(清光绪十一年),扬州人陈霭亭租赁了得胜桥巷内的十几间民房和几分空地,创设了“富春花局”,栽培四季花卉,创作各式盆景应市。1910……[详细]

4、扬州评话

扬州评话是以扬州方言徒口讲说表演的曲艺说书形式,流行于苏北地区和镇江、南京、上海等地。兴起于清初,不久就形成了“书词到处说《隋唐》,好汉英雄各一方”的繁荣局面,独步一时的书目有《三国》、《水浒》等10部,身怀绝技的著名说书家也有20人之多。到了乾隆年间,有的艺人根据自己的生活体验加工充实传统节目,有的则创编新书。如屡试不第后成为扬州评话艺人的叶霜林把自己的遭遇和激愤心情寄寓到《岳传》中,说演《宗留守交印》“声泪俱下”,感人至深;浦琳根据自己的生活经历编说《清风闸》,塑造了以皮五辣子为代表的一批社会底层人物形象,影响深广;艺人邹必显独创新书《飞跎传》,讽刺嘲笑的矛头直指统治阶级中的显赫人物,一定程度上反映了受压迫者的心声,丰富了扬州评话的表现内容。扬州评话在艺术上以描写细致、结构严谨、首尾呼应……[详细]

5、扬剧

扬剧原名维扬戏,俗称扬州戏,流行于江苏省的扬州、镇江地区和安徽省的部分地区及南京、上海一带。它以扬州民间歌舞小戏花鼓戏和苏北民间酬神赛会时由男巫扮演的香火戏为基础,吸收扬州清曲、地方民歌小调而最终成型。1911年,苏北香火戏由扬州进入上海,改称“维扬大班”。1920年,扬州花鼓戏进入上海,改称“维扬文戏”。20世纪30年代初,两种戏合并形成维扬戏,后简称扬剧。扬剧音乐属于曲牌体,主要由花鼓戏音乐、香火戏音乐和扬州清曲、小唱三部分组成。花鼓戏音乐包括种大麦调、磨豆腐调、深亲调、跌怀调等曲调,风格健康淳朴、生动活泼;香火戏音乐包括上字句、十字句、快板、船调、渔调等曲调,高亢粗犷,乡土气息浓郁;扬州清曲和扬州小唱包括满江红、叠落、侉侉调、梳妆台、剪剪花等曲调,行腔优美,典雅细腻,娓娓动听。扬剧伴奏……[详细]

6、高邮民歌

高邮民歌最早的源头可追溯至新石器时代,是高邮市高邮湖以及里下河的人们在生产生活中广为流传的传统民间歌曲,主要有号子、小调、情歌及各种生活、风俗歌谣,儿歌、对歌等,它既有苏南民歌柔婉的特点,又有北方民歌爽朗的气质,节奏婉转轻盈,有着浓郁的里下河水乡风格。高邮民歌有着与其他地方民歌不同的特点。经典代表作:数鸭蛋、高邮西北乡、送夫参军、我的家乡在高邮高邮民歌共在上海世博会、首届中国农民艺术节、第十二届中国上海国际艺术节、1957年第二届全国民间音乐舞蹈会演、1960年全国文化艺术工作者代表大会、春节联欢晚会、央视七套第二届形象歌曲音乐电视展播(荣获城市类最佳城市歌曲奖)、中国江海文化艺术展示周、京杭大运河(江苏)文艺艺术节、中央电视台七套《乡土》栏、2012央视《我们的节日——中华长歌行》系列节目……[详细]

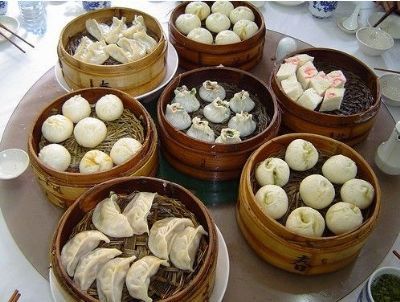

7、扬州五亭食品

每一个城市都有着别样的名片,它可以是一朵花,一棵树,当然也可以是一只包子。在扬州,包子就是这个城市的名片之一;如同这个古朴而新兴的城市一样,传统的扬州包子在新时期做出了新花样,走出了一条新路子,“五亭包子”便是其代表。上世纪90年代初,扬州五亭食品有限公司确立以现代科技促进扬州传统食品工业化发展的经营思想,着力于中国维扬菜的工业化研制。1995年已形成了完善的企业管理、产品质量管理和市场营销管理的标准化体系,严格执行生产现场作业规范和食品卫生操作规范,产品检验合格率一直保持100%。同时五亭公司运用现代高新技术,率先实现了速冻包子工业化生产;研究开发的“五亭”牌速冻包点系列,打破了扬州包子只能现做现卖的固有模式。2002年,公司在国家生态示范区高邮送桥又投资兴建了一个养殖、加工白鹅业生产基地……[详细]

8、宝应淮剧

淮剧,又名江淮戏,源于清代,流行于江苏、上海和安徽部分地区。清代以来,流行于淮安和扬州等地。最初的淮剧多为民间生活小戏,其主要唱调是在门叹词、香火调和部分民歌小曲基础上发展而成的〔淮调〕(后称〔老淮调〕)。后受徽戏和京戏影响,移植演出了一些表现历史生活的大戏,因需扎靠、打把子,故称“靠把戏”。在唱腔上,相应吸收了徽戏的唱腔加以变化,创造了〔靠把调〕(又称〔老徽调〕)。后又在香火调的基础上,创作了采用二胡伴奏的一些新调,因二胡用琴弓拉奏,故名〔拉调〕。淮剧唱腔除以上主要唱调外,尚有〔南昌调〕、〔淮悲调〕、〔春调〕、〔十字调〕、〔下河调〕、〔叶子调〕等腔调。以及部分来自民歌小曲的调子,如〔磨房调〕、〔补缸调〕、〔跳槽调〕、〔八段锦〕、〔蓝桥调〕等。伴奏乐器有二胡、三弦、扬琴、笛、唢呐等;打击乐器……[详细]

9、扬州园林营造技艺

扬州传统园林建筑技艺根植于积淀深厚的扬州传统文化之中。它涉及建筑学、结构学、美学、民俗学等诸多科学领域,博大精深。“扬州园林甲天下”,“造屋之工,当以扬州为第一。”明人计成于扬州造园并撰《园冶》,是书为世界上第一部造园学的专著,高度概括了扬州造园的理论与实践,至今仍被造园家们奉为经典。经历代相师和匠师们的千锤百炼、传承发展,扬州传统园林建筑不仅在外形上,而且在结构上、细作上均显现出独特的美。它融汇南北,自成一格,雄伟中寓明秀,得雅健之致,其诗画品格和精致做派,于建筑上显现出独特的风格与成就,是研究我国传统建筑的一个重要类型。扬州营造的传统园林,融汇南北,自成一格,雄伟中寓明秀,得雅健之致,而堂庑廊亭的高敞挺拔,假山的沉厚苍古,花墙的玲珑透漏,更是别处所不及。其诗画品格和精致做派,彰显出独特的……[详细]

10、扬州毛笔制作技艺

中国毛笔制作技艺有宣笔、湖笔、水笔、李福寿毛笔“四大流派”。扬州毛笔(亦称“扬州水笔”)以其麻胎作衬而独树一帜。清史载:“扬州之中管鼠心画笔,用以落墨白描佳绝,水笔亦妙。”扬州毛笔以狼毫、兔尖(兔背之毫)为主要原料,地产孔麻为辅料,工具多自制。其制作技艺十分繁难,分水盆、装套、旱作三个环节共一百多道工序,环环相扣,道道严谨。关键工序全凭艺人的手感、舌感和目测。笔尖粗细、长短、老嫩以及锋状均有讲究,工艺精致而富有韵味。学制扬州毛笔,由师傅口传心授,学者反复实践、揣摩,入门难,精通更难。扬州毛笔,带水入套、涵水不漏,经久耐用;笔头笔杆,相得益彰;品格高雅,挺健韵致。代表作“湘江一品”,曾被誉为“笔中之王”。……[详细]