三明市十大民俗文化

1、泰宁梅林戏

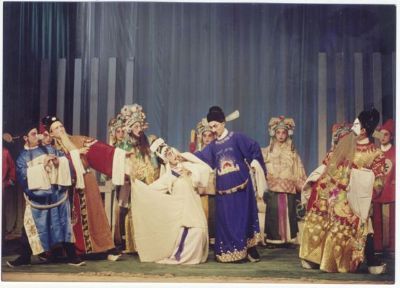

梅林戏俗称土戏、土京戏,是福建省地方戏曲剧种之一,流行于泰宁、将乐、顺昌、邵武、光泽等地。清代乾嘉年间,徽调经浙江、江西两路传入泰宁后,与当地方言和民歌小调、道教音乐相融合,形成具有地方特色的剧种。其道白采用当地官话,唱腔以乱弹、西皮、下江为主。梅林戏的唱腔优美动人,它以皮簧、拨子、吹腔为主,此外还有南词北调、弦索、徽州词、浙江调、四平调、青板、小调等。伴奏乐器分文乐和武乐两类,文乐包括京胡、二胡、三弦、月琴、琵琶、扬琴、唢呐、竹笛等,武乐包括大鼓、大平鼓、京锣、小锣、大小钹等。梅林戏的脚色行当比较齐全,有“五门十七行头”,“十七行头”即正生、副生、小生、老生、娃娃生、头梁旦、二梁旦、三梁旦、花旦、金榜旦、茶盘旦、彩旦、老旦、大花、二花、三花、四花。其表演风格古朴粗犷,具有严格的程式,唱、做……[详细]

2、永安大腔戏

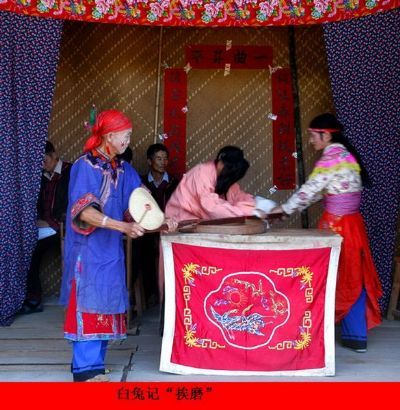

永安大腔戏形成于明代中期,是弋阳腔的一个流派,因是“大锣大鼓唱大戏,大嗓子唱高腔”,故称大腔戏。明景泰年间,福建省永安市青水畲族乡丰田村熊氏家族年年派人到江西石城祭祖,并向当地艺人学习弋阳腔,而后结合本地的山歌、小调及道士音乐,创立了大腔戏班。随着熊姓家族部分成员向周边地区的迁徙,大腔戏传播到了大田、尤溪、沙县等地。永安大腔戏的传统剧目有一百多个,常演的有《白兔记》、《金印记》、《中三元》、《葵花记》、《取盔甲》、《黄飞虎》、《破庆阳》、《三代荣》、《合刀记》、《白罗衫》、《月台梦》、《卖水记》等。大腔戏的声腔字多腔少,粗犷高亢,朴素平直。演员发声以大嗓为主,大小嗓结合,演出中后台不断帮腔,保留着弋阳腔“一人启齿,众人帮腔”的特点。大腔戏的脚色行当分“四门九行头”,“四门”为生、旦、净、丑,……[详细]

3、朱熹祭典

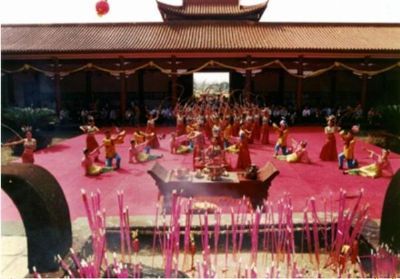

尤溪县是我国南宋时期著名的思想家、教育家朱熹的诞生地,至今保留着先贤朱熹的大量遗迹。尤溪县纪念朱熹活动可追溯到南宋嘉熙元年(1237),其时县令李修捐资在县城南的公山之麓修建文公祠、韦斋祠、半亩方塘和尊道堂等建筑,以纪念朱家父子。之后每年春秋及农历九月十五朱熹诞辰日,尤溪县民众都在朱熹诞生地——南溪书院文公祠举行祭祀大典,以缅怀这位先贤圣哲。祭朱熹典是尤溪县祭祀朱熹的大型庙堂活动,是集乐、歌、舞、礼为一体的综合性艺术表演形式,祭品有:面点、果品、牲礼等。祭典开始时,各司礼职员按部就班,主祭宣布序仪开始后,升炮三通,乐队高奏祭乐,祭首率众人向朱熹行三献礼(初献、亚献、终献),祭祀活动颇具古风。祭朱熹典沿用古制,通过祭祀内容和祭祀形式向世人展现神圣而肃穆的仪典。现在祭典已从明弘治四年(1491)……[详细]

客家人素有爱国爱乡、慎终追远、敬祖穆宗之传统美德。石壁客家祖地的祭祖活动,是建立在客家人对祖先的信仰崇拜和寻根溯源的基础上的,并以传统的祭祀礼仪、满足游子追远的心情,显示了我国古文明礼仪之邦的光华。随着海内外客家寻根热的不断升温,石壁客家祖地日益蜚声海外,前来石壁客家祖地寻根祭祖的海外客家人络绎不绝,石壁客家祖地已经成为五洲四海客家人的朝圣中心。……[详细]

5、大田板灯龙

大田板灯龙为第一批国家级非物质文化遗产扩展项目。由龙珠、龙首、龙身、龙尾组成,龙身是在木板上用竹篾扎成骨架,再糊上彩纸或塑料薄膜,画上鳞纹或花草,内燃龙烛。龙节首尾写上“五谷丰登”、“六畜兴旺”、“吉祥如意”等词句。龙头在一块木板上用竹片、竹篾扎成龙头的形状,糊上彩纸,画上鳞纹,缀上彩纸铰成的“龙须”,龙头内点上龙烛。全县18个乡镇均有迎龙的习俗。大田县迎板灯龙历史悠久,自唐末传入。它寓意深远、韵味无穷,迎舞时既鼓舞每个龙丁张扬个性又强调龙队的团结协作;它传承历史、紧跟时代,既保留传统的迎龙习俗又融进了新时代的思想观念。……[详细]

6、木活字印刷术

由北宋毕昇发明的活字印刷术为现代活字印刷技术奠定了基础,被誉为我国古代四大发明之一。古老的木活字印刷在福建宁化、光泽至今仍有保存。在印刷业发达的明中叶时期,受到四保雕版印刷影响,宁化等地同时开始大量使用木活字印刷族谱。据史料记载,除了族谱、蒙书、佛经道藏外,宁化在道光六年(1826)以木活字印有李世熊著的《钱神志》7卷,次年印有李世熊所著《寒支初集》10卷,同治十年(1871),宁化县署重印《钱神志》。而光泽的木活字印刷也有悠久的历史。宁化、光泽等地的木活字印刷术主要包括木雕活字字模的制作、印刷工具种类和制作、印刷程序和装订工艺,其在字模制作、画像雕版、排字、纸张墨水选择乃至刷墨等工艺上都有独特的讲究。在宁化、光泽等地的木活字印刷工序中,一套字盘基本为三万至四万个木活字,排版时一人念稿排版,……[详细]

清流县嵩溪镇素有“豆腐皮之乡”的美称。嵩溪豆腐皮制作始于清嘉庆六年,最初称“笋皮”,是用豆腐皮浆在煮熟时,产生一种漂浮的块片,捞起晾干而成。产品经过几代人的摸索、磨练,日益完善。特别是解放后,1956年,在胡成生(已故)等人的精细加工下,使豆腐皮呈状透明,有清凉、滋阴之效,是宴席之佳品。嵩溪豆腐皮的制作从选料、浸泡、碾磨、烹煮乃至挂浆都有严格的工艺要求。选择本地种植的“浙春3号”大豆,经石磨碾磨后,簸去豆皮,使其成2至3瓣,清洗2至3遍再用清水浸泡。浸泡时间不宜过长,水温不宜过高,中途换水2至3次,当手捏泡豆鼓胀即可。把浸泡好的黄豆按1:2加水,用石磨磨成浆,以手指捻捏浆汁有粘着感为宜。按1:1比例往磨好的豆浆里加60℃左右温水,搅拌均匀后进行过滤。撇出豆浆上的泡沫,用强火迅速煮沸,有效杀灭……[详细]

明溪肉脯干是明溪独具客家饮食文化韵味的名优食品,居闽西八大干之首,具有700多年的悠久历史。明溪肉脯干制作时,选用新鲜猪后腿瘦肉,用专用利刀平削成薄片,然后配上红酒娘糟、川椒、肉桂、丁香、八角、小茴香等配料浸腌于缸内,待香味渗入后,取出敷贴于特制的竹笼上,用木炭火烤熟烤干。肉脯干色、香、味俱全,酥脆香甜,营养丰富,越嚼越香,以上乘美味佳肴而著称于世。……[详细]

9、清流李家五经魁

“五经魁”至今已400多年历史。现今“五经魁”表演主要流行在清流李家乡李村一带。所谓的“五经魁”指的是传说中的五个人民崇敬的历史人物。这五个人物分别是:雷震子(亦叫雷公)、钟馗(民间信仰中的正义之神)、包拯(传说他是阴曹判官),寇准(寇准是宋代名相,故叫天官),李广(汉代名将,匈奴称广为飞将军,故叫将军)。人们根据五个不同历史人物的不同性格,做成五个不同的面具,在正月及描绘期间表演,体现了百姓传统的忠君报国思想,寄予人民希翼国泰民安、风调雨顺、五谷丰登的厚望。雷震子扶明主,辅助周文王兴兵伐纣,救民于倒悬;钟馗,捉鬼除妖,消除人间鬼魅魍魉之祸害;包拯,不畏权势,铁面无私,伸张正义;寇准为名相,刚直不阿,力排众议,促成宋真宗抗击入侵强敌,造福国家,造福人民;李广平匈奴,威震边陲,保卫国土,爱戴人……[详细]

10、宁化客家山歌

宁化客家山歌是整个客家文化的重要组成部分,较好地保留了中原传统音乐的韵律,并且内容丰富,有反映妇女争取自由、解放的,有表达青年男女恋爱婚姻的,有揭露腐朽没落的封建礼教的,表现风土人情、风光景物等。格律多样有七言四句式,五、七言交叉六句式,五、九言交叉三句式等,并且采用大量的衬词,使山歌更加流畅,口语化,更具有地方特色。……[详细]