松江区十大民俗文化

1、泗泾十锦细锣鼓

泗泾十锦细锣鼓是上海泗泾地区的吹打艺人们吸收了昆腔艺术特色的基础上,在长期的演奏过程中不断打磨而形成的独具特色的汉族民间音乐,距今已近300年的历史,2008年入选我国第二批国家级非物质文化遗产保护名录。泗泾十锦细锣鼓的历史,要追溯很远。古镇泗泾于北宋形成村落,名为会波村,元朝中叶建镇。南宋末泗泾里人孙道明由县城东迁泗泾之北。元至元年间,陶宗仪为避兵乱,隐居于泗水南村,并常与一班文人共聚,留下不少佳作,泗泾文化由此中兴。清朝顺治以后,人口陡增,市容日趋发达,汉族民间艺术大兴。元宵灯会、清明社戏、端午竞渡、七月十五庙会、小青班、打唱班生意丰隆,丝竹之音,锣鼓之声不绝于耳。泗泾十锦细锣鼓的艺术特色主要是锣鼓。在演奏时,一个人要兼带几件乐器,敲以短锣鼓点板后,就能拿起丝竹来演奏,交替进行,一专多能……[详细]

2、舞草龙

草龙求雨仪式,相传源自唐代的一场旱灾,传说“八仙”中的韩湘子是叶榭埝泾村人,为解家乡旱灾,召来东海“青龙”,普降大雨,使得叶榭盐铁塘两岸久旱逢甘霖。当地百姓为报韩湘子“吹箫召龙”的恩德,便将盐铁塘更名为“龙泉港”(唐贞元790年),沿用至今。以后每年乡民就用金黄色的稻草扎成四丈4节、牛头、虎口、鹿角、蛇身、鹰爪、凤尾的草龙,祈求风调雨顺。从此,草龙求雨成为叶榭民间的一种习俗,并影响到周边地区。在传承过程中,形成了草龙舞、滚灯舞、水族舞等民俗舞蹈。该仪式逢农历五月十三、九月十三当地“关帝庙会”时举行,供奉“神箫(象征韩湘子)”和“青龙王”牌位,分为“祷告”、“行云”、“求雨”、“取水”、“降雨”、“滚龙”、“返宫”等7个程式,庄严、隆重,是村落群体性的祭祀活动。供品都是来自本地,如陈稻谷、麦、……[详细]

余天成堂创始于1782年(清乾隆47年),距今已有227年历史,可以说是上海市地区建成最早的中华老字号药房。创始人余游园是浙江宁波人。游园公以余氏为姓,以“天禄同寿、成德长生”为意,定店名为余天成。余氏先后传承了余游园、余全吉、余修初、余五卿和余鲁珍五代人,完善和坚持了“道地药材、修制务精、货真价实、童叟无欺、名医坐堂、治病救人”的24字经营宗旨。除了出售中药外,还以“鹿鹤”为标记,自制独特秘方的丸散膏丹供应于市,颇受市民喜爱。余氏经营长达121年,“余天成堂”声播上海、苏杭一带。余氏第三代传人余修初被聘为胡庆余堂首任阿大,配合胡雪岩创下了江南药王伟业。1903年,余鲁珍因挥霍无度、-负债,-将余天成堂盘给了姻亲邵佐宸。邵氏保持了余天成堂金字招牌,继承和发扬了24字经营宗旨,继续重金收集民间……[详细]

4、花篮马灯舞

花篮马灯舞原名“串马灯”,以马灯和花篮道具命名。一般用于元宵节庆庙会中。主要盛行于松江区新浜镇,历史上曾有“山歌马灯乡”之称。全镇每村都有串马灯,每逢元宵佳节,村村组织灯队,一般第一夜先在庙场齐灯串舞,点灯的火种要从庙里迎请,然后进入本村逐家登门。村民们则家家煮菜备酒,邀集亲友前来观赏和品尝,并备好“红纸包”,馈赠灯队。第二夜起按邀发帖子为序,开始去别村相互串舞。每到夜晚,在敲打的锣鼓声中,马、花篮纷纷亮起灯火,村庄灯光闪烁,时隐时现,五光十色,气氛热烈,场面壮观。整个活动要持续到正月底才收灯结束。花篮马灯舞初期只有4马4花篮。灯队身穿戏装,扮演《水浒》、《白蛇传》、《吕纯阳三戏白牡丹》等剧目中的角色。后经民间艺人不断充实,出现了6马6花篮、8马8花篮等,甚至有2支灯队混合会串的情景。为了便……[详细]

上海开埠后,全国众多剧种和名角均来演出,为其服务的戏剧服装业,又称行头店和戏衣庄也有发展。宣统二年(1910年)前后,上海舞台上出现大量新编历史剧,并对戏服试行改革。民国4年(1915年)欧阳予倩演《黛玉葬花》,在京剧舞台上首创了旦行“古套”扮相。20~30年代,上海古装连台本戏盛行,又以机关布景和新奇行头招徕观众。许多演员争艳斗奇,需要创制各具特色的服饰来装点舞台。为适应戏剧舞台的需要,上海戏剧服装业内部分工渐趋专业化,除戏衣庄外,还开设戏靴作、盔帽作、回须作(又称须结、排须作)和点翠作。各类戏剧服装专业店铺和作坊有20余家,其中以蒋顺兴戏衣庄和天昌戏衣号制作的戏服,南恒泰班靴店制作的戏靴和徐大个盔帽铺制作的盔帽最负盛名。40年代的上海剧装行业已形成一定规模,南市四牌楼一带的戏衣、盔帽、戏……[详细]

自古江南民间就有“秋来品菊尝蟹”的风俗,上海人对品蟹的情有独钟更是全国知名。品蟹,实际上品的是一种文化、一种氛围,尝的不仅是美味,更是一种风情。王宝和历经数百年的发展,成为上海制作蟹宴的集大成者。清乾隆九年(公元1744年)上海小东门咸瓜街开出一家名叫王宝和的酒馆,是沪上最早的酒家之一,咸丰二年(公元1852年)迁至今天的南京路山西路一带。1936年又迁至福州路浙江路口现址,更名为王宝和酒家,以专营“王宝和老酒”、清水河蟹闻名于世,素有“蟹大王,酒祖宗”之称。1979年10月推陈出新独创了“菊花蟹宴”,更是声名远播。王宝和蟹宴具有“选料讲究,刀工精细,色彩淡雅,口味清淡,嫩滑可口,原汁原味”的特点。独到的蟹菜不仅鲜美无比,而且造型独特,栩栩如生,色香味形俱全,让人不忍下箸。王宝和还根据大闸蟹……[详细]

7、江南园林营造技艺

江南园林营造技艺是建筑工匠在长期实践中形成了一套完整的、具有严格形制的园林古典建筑施工技艺,包括了古建筑木作、泥瓦作、漆作、假山作等多个工种。江南园林古典建筑有许多典型特点,它是以木构架为主要结构方式,承重结构与围护结构分开,建筑物的重量全由木构架承托,墙壁只起围护和分隔空间的作用,便于适应不同的气候条件,同时有较高的抗震性能;其次有着独特的单体造型,单体建筑的平面形式多为长方形、正方形、六角形、八角形、圆形,由于采用木构架结构,屋身的处理得以十分灵活。建筑的屋顶形式丰富多彩,有庑殿、歇山、悬山、硬山、囤顶、攒尖几种基本形式,并有了重檐顶。以后又出现了勾连搭、单坡顶、十字坡顶、盂顶、拱券顶、穹窿顶等许多形式。第三不同于北方官式建筑,在建筑布局上变化多样,不拘泥于中轴对称,往往随坡就势,布局灵……[详细]

8、传统家具制作技艺

传统家具制作,是指以榫卯结构和雕刻工艺为基础,制造具有中式造型和雕饰特点家具的手工艺。相对于西方家具,传统家具制作技艺有其独特性,其内容具体包括造型设计、选材、榫卯、装配、雕花、刮磨、上漆及保养等。传统家具制作技艺其萌芽于隋唐前,成熟于宋元,在明清达到传统工艺的巅峰。步入近代后,审美趣味的变化和外来文化的影响催生出“新中式”家具的出现。民国时期,上海被誉为“东方巴黎”,开放包容的氛围接纳了西洋文化在此碰撞融合,从而诞生了具有传统明式家具与西式古典家具特点的“海派”家具。“海派”家具主要是巴洛克家具与英国新古典主义家具结合为特点的中式家具。为适应新式公寓里弄的生活需要,传统家具的品种也大大拓展,发展出新的如沙发或吧台等类别,造型中西合璧;雕饰上传统工艺也引入了西方家具的立体雕花,使得家具的外形……[详细]

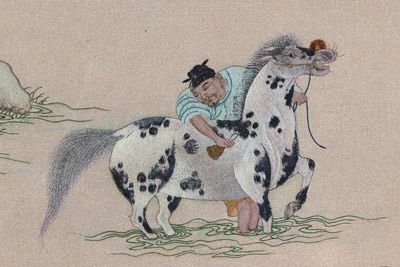

9、顾绣

顾绣,又称露香园顾绣,汉族传统刺绣工艺之一,是以名画为蓝本的“画绣”,以技法精湛、形式典雅、艺术性极高而著称于世。史载,顾绣始创于明代嘉靖38年松江府进士顾名世家族女眷,是江南地区唯一以家族冠名的绣艺流派。其最精妙之处在于以名画为蓝本、以丝线作丹青。历经400年的跌宕起伏,先后出现了缪氏、韩希孟、顾兰玉等名手,顾绣成为有别于日用工艺,纯观赏性的针刺技艺流派。顾绣作品中的山水、人物、花鸟,气韵生动,细腻无匹,因而被誉为“画绣”。据传,顾氏绣法源自皇宫,使用的丝线比头发还细,配色精妙。绣制时不但要求形似,更重视表现原作的神韵,且技法多变,仅针法就有施、搂、抢、摘、铺、齐、套针等数十种,一幅绣品往往要耗时数月才能完成。明末,顾氏家道中落,顾绣悄然走出士大夫家庭,在上海周边地区流传开来,民间妇女争相……[详细]

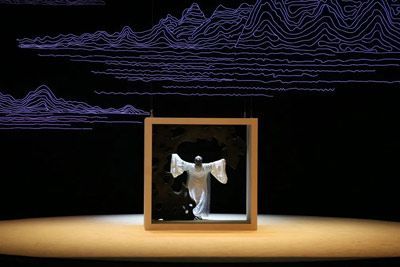

10、新浜戏剧

新浜镇(戏剧)素有“山歌马灯之乡”美誉的新浜镇,戏剧文脉悠长,深厚的传统文化为“戏剧之乡”的成长提供了淳朴底色和扎实基础。近年来,新浜镇 了一系列扶持保护政策,通过培养文艺传承人队伍、建立戏剧传习所和传承基地、创建上海戏剧学院编剧学新浜创作基地等多措并举,打响新浜“戏剧之乡”文化品牌,推动新浜戏剧艺术的创新发展。……[详细]